- Gouttières

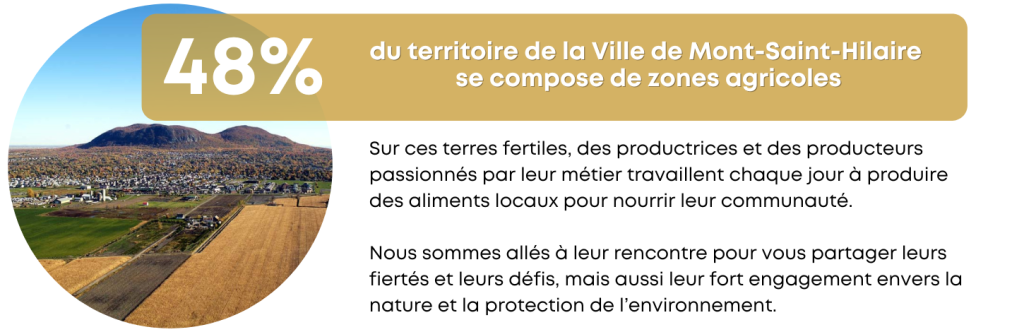

- Pleins feux sur nos agriculteurs

- Herbe à poux

- Liste des terrains contaminés

- Mobilité durable

- Nos initiatives pour les pollinisateurs

- Pesticides

- En route vers la transition

- Plan climat et bilan GES

- Martinet ramoneur

- Sacs en plastique

- Maladie de Lyme

- Eau potable

- Gestion des arbres

- Radon

- Gaz de schiste

- Installations septiques

- Espèces exotiques envahissantes

Passionné par son travail, ce producteur laitier de 5e génération vit au rythme de la ferme, de 4 h 30 du matin à 20 h le soir. Deux fois par jour, 365 jours par année, il trait et nourrit ses 90 vaches et nettoie l’étable, aidé par sa femme, Suzie, et un employé à temps plein. Sans compter toutes les autres tâches connexes de la vie sur une ferme : entretien mécanique, comptabilité, gestion du personnel… Chaque jour, la ferme Pionald produit environ 2500 litres de lait. De quoi nourrir au moins 500 familles quotidiennement!

Ghislain Pion cultive aussi 230 hectares de terre, dont 100 hectares servent exclusivement à nourrir ses vaches. De plus, son terrain inclut 20 hectares de milieux boisés.

Située sur le chemin Pion, aux confins de Mont-Saint-Hilaire, la ferme Pionald fait partie du paysage hilairemontais depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui, Ghislain Pion est à la tête de cette entreprise familiale avec sa conjointe, Suzie, et son père, Denis. Citoyen engagé et préoccupé par l’environnement et la lutte aux changements climatiques, il fait partie du Comité consultatif de l’environnement et du développement durable à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Il siège aussi à différents conseils d’administration, notamment en tant que membre du conseil d’administration du club conseil en agroenvironnement Groupe ProConseil, président de VIA Pôle d’expertise et 1er vice-président de la Coop Agiska.

Pour Ghislain Pion, les producteurs agricoles sont actuellement confrontés à deux grands défis : nourrir la population mondiale et lutter contre les changements climatiques. Pas facile toutefois de trouver le point d’équilibre parfait entre survivre sur le plan économique, protéger l’environnement et préserver sa santé et celle de la population… « L’agriculture durable, c’est d’abord une agriculture économique : si tu n’as plus d’agriculteurs, tu n’as plus d’agriculture! » souligne-t-il. Dans un tel contexte, Ghislain Pion adopte l’approche de l’agriculture raisonnée : une agriculture avec le minimum d’impact possible sur l’environnement.

En ce qui concerne l’usage des pesticides, par exemple, M. Pion sélectionne toujours les produits à plus faible risque pour l’environnement et la santé. « Si on pouvait s’en exempter, on s’en exempterait assurément! » souligne-t-il.

Le producteur privilégie aussi la technique du semis direct. Cette technique permet de laisser les résidus de la récolte précédente (maïs ou soja) et de semer directement la nouvelle culture sans labourer le sol du champ. L’hiver, ces résidus aident à atténuer l’érosion éolienne et se transforment au printemps en précieuses sources d’énergie : ils nourrissent les bactéries du sol qui, en retour, améliorent la structure du sol. De plus, Ghislain Pion introduit du foin dans sa rotation des terres. En plus de produire de la nourriture pour les animaux, la culture du foin en alternance avec la culture des céréales a plusieurs avantages : fixer l’azote dans le sol (un engrais gratuit!), absorber le CO2 pour diminuer les gaz à effet de serre et améliorer la qualité du sol.

Son prochain grand objectif : atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Il a déjà dressé le bilan carbone de sa ferme et travaille actuellement sur un plan d’action. De plus, il participe à des laboratoires vivants où des producteurs, leur conseiller en agroenvironnement et des chercheurs collaborent pour bien comprendre la dynamique des végétaux et de leurs racines sur la séquestration du carbone dans la matière organique.

Un autre défi de taille touche tous les producteurs agricoles : prendre soin de leur santé mentale. Selon Ghislain Pion, avec les marges bénéficiaires qui diminuent constamment, les agriculteurs vivent des pressions de performance très fortes et une grande peur du jugement, celui des pairs, mais aussi celui des citoyens sur la manière dont les producteurs traitent les animaux.

En raison de l’actuelle pénurie de main-d’œuvre, les producteurs ont aussi de la difficulté à trouver des gens pour les remplacer, le temps de souffler un peu à travers le rythme effréné sur la ferme. Sur ce plan, M. Pion s’estime chanceux : depuis deux ans, il peut prendre congé le dimanche matin. « Ça fait une très grande différence pour moi. Quand tu es épuisé, un petit problème te paraît beaucoup plus gros! », constate-t-il.

Pour le moment, les enfants de Ghislain Pion ne démontrent pas d’intérêt à prendre sa relève à la ferme, mais il ne s’en formalise pas outre mesure. « À faire une job que tu n’aimes pas, la vie est longue! Moi, ça fait 33 ans que je suis à temps plein sur la ferme, ça m’a paru très rapide parce que j’aime ça! », confie Ghislain Pion, qui se voit continuer la production laitière jusqu’au début de la soixantaine. « Je ne ferai pas le train en marchette, ça c’est clair, mais je veux rester sur la ferme au moins jusqu’à 80 ans! »

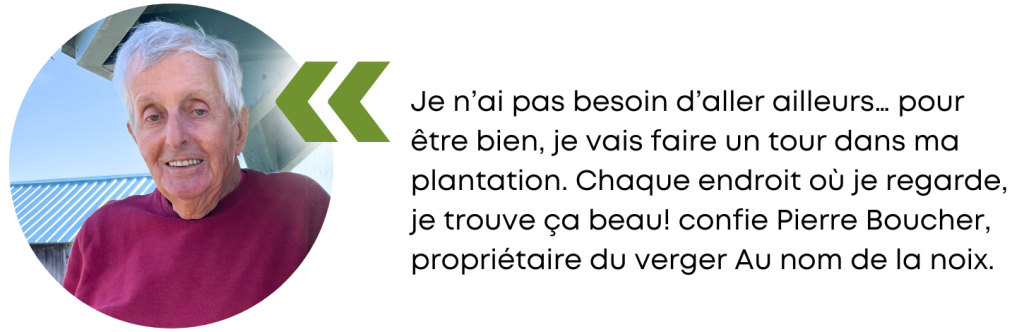

Verger Au nom de la noix

En observant un bouleau gris encadré par deux pins rouges, Pierre Boucher s’est reculé, pensif… « J’ai visualisé deux pins de Corée avec un bouleau blanc au milieu. J’en ai planté une rangée… et ça s’en vient sublime! » Créer de la beauté et la préserver pour les générations futures, voilà les principes qui guident ce véritable artiste de la nature dans son projet de retraite, le verger Au nom de la noix.

C’est en écoutant un reportage de La Semaine verte sur le bois de noyer noir que l’Hilairemontais Pierre Boucher a eu l’idée de démarrer une plantation sur sa terre agricole, située sur le chemin de Patriotes. « Je craignais le dézonage alors je cherchais à donner une nouvelle vocation à ma terre pour m’assurer de pouvoir la léguer à mes deux filles et à mes petits-enfants, explique M. Boucher, homme d’affaires retraité du domaine de l’outillage industriel et collectionneur de tracteurs et voitures antiques. Je voulais leur laisser plus que de la vieille machinerie! Grâce au reportage, j’ai appris la valeur importante du bois noble sur le marché. »

Autrefois exploitée pour cultiver de grandes cultures (maïs, soya, blé), la terre de M. Boucher s’est transformée en un écosystème complexe depuis le démarrage du verger en 2007. Plus de 6000 arbres, dont plusieurs essences nobles, se dressent aujourd’hui sur cette terre de 30 hectares : des noyers noirs, des noyers Buartnut, des caryers cordiformes et des noyers du Japon – dont les noix à la coquille très coriace prennent la forme d’un cœur – des châtaigniers, des noisetiers, des Charmes de Caroline, des pins de Corée, des ormes liège ou des bouleaux d’acajou. Le verger au Nom de la noix fait d’ailleurs figure de pionnier au Québec pour la plantation de plusieurs de ces essences, qui demeurent extrêmement rares au Canada.

Pierre Boucher n’a toutefois pas l’intention de couper le moindre tronc de sitôt : « On est en amour avec les arbres… notre but sera toujours de rester une plantation », souligne-t-il. De plus, le bois de noyer noir commence seulement à prendre de la valeur après 25 ans, au minimum. En attendant, ces arbres ont l’avantage de donner des noix dans un délai un peu plus court, soit environ une dizaine d’années.

Le verger de M. Boucher a donné sa première récolte significative en 2018. Cette année-là, sa fille Véronique a pris une année sabbatique de son travail d’éducatrice en garderie pour lui donner un coup de main. Elle n’est jamais repartie et se consacre désormais à temps plein à l’entreprise familiale. Sa sœur Estelle prévoit également de se joindre à l’équipe dans quelques années.

Aujourd’hui, Au nom de la noix peut être considérée comme une ferme exceptionnelle et unique au Québec. « Cultiver la noix au Québec, c’est nouveau! Nous sommes très peu de producteurs. À l’heure actuelle, les noix qu’on retrouve dans les grandes surfaces sont toutes importées, même celles que nous pouvons faire pousser ici, comme les noisettes », explique Véronique Boucher.

Toute la plantation a été planifiée et conçue pour favoriser la symbiose entre les arbres, les insectes, les oiseaux et même les champignons. Par exemple, des arbres d’accompagnement (tilleuls et bouleaux) se dressent entre chaque noyer noir afin de stimuler leur croissance. Certains châtaigniers ont aussi été inoculés avec de la truffe de Bourgogne et de la truffe des Appalaches (une espèce indigène). Ces champignons vivent en symbiose avec les arbres et prennent de 7 à 10 ans avant de pouvoir être récoltés. Du trèfle tapisse le sol entre les rangées d’arbres afin de contrôler les mauvaises herbes et nourrir les abeilles d’un apiculteur de la région. Au printemps, des hirondelles bicolores et pourprées viennent loger dans des nichoirs conçus spécifiquement pour elles, tandis que des hirondelles rustiques – une espèce en péril – s’abritent dans le bâtiment de ferme.

Quant aux noix, elles sont cultivées biologiquement, sans pesticides, et leur récolte se déroule de manière artisanale, à la main. La famille Boucher bénéficie d’un coup de main de la part d’amis et de bénévoles pour la fauche, l’entretien, la taille et la récolte des noix, qui s’étale sur plusieurs périodes.

Pour le moment, Au nom de la noix commercialise deux produits : des noisettes nordiques et des noix de noyer noir. Ces dernières possèdent une saveur audacieuse rappelant celle du champignon et du fromage brie, une caractéristique distinctive très attrayante pour plusieurs chefs québécois qui s’approvisionnent auprès du verger.

Les Boucher caressent d’autres projets à moyen et long terme : ouvrir une boutique pour la vente au détail, revaloriser les coquilles de noix, trouver une entreprise intéressée à transformer les noix brutes et même faire de leur ferme un site agrotouristique pour l’interprétation d’arbres à noix.

Malgré tout, Pierre et Véronique Boucher ne se mettent aucune pression pour atteindre la rentabilité ni pour augmenter leur production à tout prix. D’ailleurs, pour Pierre Boucher, le plus important demeurera toujours la proximité avec la nature : « Je n’ai pas besoin d’aller ailleurs… Pour être bien, je vais faire un tour dans ma plantation. Chaque endroit où je regarde, je trouve ça beau. C’est un espace de jeu incroyable, illimité… et tu respires! »

La ferme Au nom de la noix n’accueille pas le grand public, mais les personnes intéressées peuvent s’y rendre sur rendez-vous ou se procurer des noix au kiosque de fruits et légumes des Serres Girouard à Ste-Madeleine et à l’épicerie fine les Saveurs des Sévelin à Longueuil.

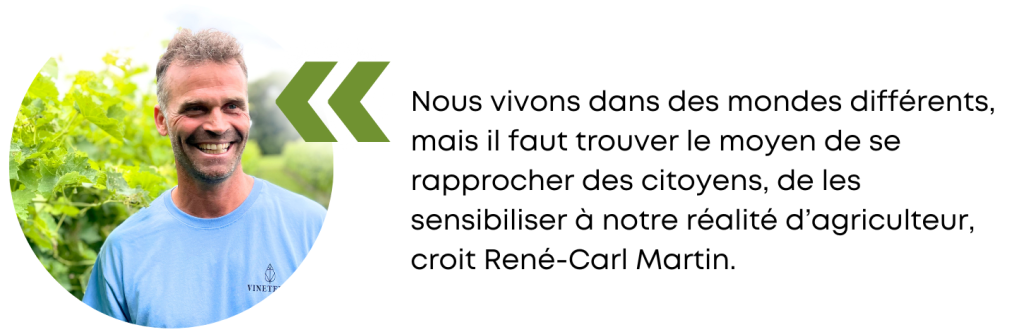

Domaine Vinéterra

Il y a 16 ans, René-Carl Martin et Isabelle Beauchemin travaillaient comme représentants pharmaceutiques après avoir obtenu leur maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke. Fille d’agricultrice, Isabelle Beauchemin a toujours gardé un pied – et le cœur – dans le monde agricole. Elle et son conjoint ont d’ailleurs développé une véritable passion pour la viticulture au fil de leur vie de représentants pharmaceutiques, marquée par les voyages, les rencontres, les grands restaurants et, surtout, le bon vin!

Aujourd’hui, les Martin-Beauchemin sont de fiers viticulteurs et agriculteurs de 5e génération. Ils possèdent le Domaine Vinéterra, reconnaissable par son immense bâtiment en bois de grange aux abords de l’autoroute 20, d’où leur clientèle jouit d’une vue imprenable sur le mont Saint-Hilaire.

En 2007, les Martin-Beauchemin ont repris la terre du père d’Isabelle, qui s’étend de Mont-Saint-Hilaire à Sainte-Marie-Madeleine en passant par Saint-Charles-sur-Richelieu. S’ils travaillent maintenant 7 jours sur 7 et environ 80 heures par semaine, ils se sentent comblés et énergisés par leur métier, d’autant plus que les fruits de leur labeur profiteront à leurs enfants. En effet, deux de leurs trois enfants témoignent beaucoup d’intérêt à prendre la relève de l’entreprise familiale : Éliane, 23 ans, pour le volet viticole, et Simon-Karl, 21 ans, pour le volet grandes cultures.

Le couple Martin-Beauchemin, aidé par des membres de leur famille et des employés saisonniers, cultive plus de 25 000 vignes : une production entre 20 000 et 30 000 bouteilles de vin par an. Une petite partie de leur vignoble est même ouverte au public et dédiée à l’autocueillette des raisins de table pendant le mois d’août. Même si les vignes occupent seulement 10 hectares de leurs terres, ils y consacrent plus de 80 % de leur temps.

« En viticulture, tout est plus long », résume René-Carl Martin. À preuve, lui et sa conjointe ont planté leurs premières vignes en 2016 et ont procédé à leur premier embouteillage en 2019.

À la merci des extrêmes climatiques

Les propriétaires du domaine Vinéterra cultivent plus d’une dizaine de cépages différents, américains et européens. Ils favorisent toutefois les plus adaptés aux conditions météorologiques d’ici, tout en leur donnant un coup de pouce, explique René-Carl Martin, qui adore ce contact étroit avec la plante, le sol et la nature.

En décembre, l’équipe de Vinéterra construit de véritables petites cabanes en toile pour certaines vignes, qui seront ainsi abritées du froid et du vent souvent glaciaux des hivers québécois. « À l’hiver 2022, nos vignes ont survécu à des températures de -33 degrés! Nous sommes allés chercher une dizaine de degrés de plus avec nos toiles. »

Le plus grand défi à la survie des vignes demeure toutefois les changements climatiques. De la grêle en juillet, plusieurs journées à 20 degrés en avril, suivies d’une inévitable période de gel printanier, des sécheresses en mai ou des températures glaciales plus fréquentes en hiver… les changements climatiques apportent leur lot d’événements extrêmes et surtout, imprévisibles. Pour les viticulteurs, prendre des décisions éclairées – sur la pertinence ou non d’irriguer les plants, par exemple – relève du coup de dés et apporte son lot de stress.

La famille Martin-Beauchemin prend d’ailleurs la lutte aux changements climatiques très à cœur dans ses pratiques agricoles. Par exemple, depuis 2014, elle a investi énormément dans la plantation d’environ 2,5 kilomètres de feuillus et conifères afin de créer des barrières brise-vent, plusieurs d’entre elles en bande riveraine des cours d’eau. À l’automne 2022, 4 nouvelles haies brise-vent (totalisant 166 arbres de plus de 5 pieds de hauteur) ont été plantées grâce au financement du programme Prime-Vert du MAPAQ et de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Leur engagement pour la cause environnementale se traduit aussi par la pratique de l’agriculture durable, une approche respectueuse de l’environnement où le recours aux pesticides est relégué aux cas de force majeure. « Nous préférons faire du dépistage et réagir selon les résultats et la présence de ravageurs. Biologique ne veut pas nécessairement dire plus écologique, c’est une fausse perception… Je dors mieux quand je mets des pesticides choisis soigneusement que lorsque je sors ma machinerie chaque jour pour sarcler, ce qui appauvrit énormément le sol », illustre René-Carl Martin.

Outre les vignes, la famille cultive plus de 450 hectares de maïs, de blé et de soya. Afin d’améliorer la santé des sols et réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais, elle a mis en place un travail réduit du sol et des cultures de couverture en intercalaire, soit un mélange d’herbacées semées entre les rangs en même temps que la culture principale. Après la récolte, ces plantes se transformeront en engrais qui nourrira et enrichira le sol pour la prochaine culture.

La terre des Martin-Beauchemin inclut aussi plusieurs hectares de boisés, dont une érablière, dans lesquels ils caressent l’idée de monter un projet de sentier éducatif ouvert à toute la population. René-Carl Martin confie d’ailleurs adorer le contact direct avec le public, pour qui le milieu agricole demeure souvent inconnu. « Nous vivons dans des mondes différents, mais il faut trouver le moyen de se rapprocher des citoyens, de les sensibiliser à notre réalité d’agriculteur », souhaite-t-il.

Aujourd’hui, le Domaine Vinéterra peut s’enorgueillir de proposer une sélection de vins variés, allant du rouge classique au vin orange en passant par le chardonnay et le muscat. Deux d’entre eux ont d’ailleurs remporté des médailles d’or au niveau international. Le nom des vins et les illustrations de leurs étiquettes rendent hommage aux légendes de Mont-Saint-Hilaire, ce terroir qui leur instille un goût unique.

Selon René-Carl Martin, une bonne partie du public a encore tendance à bouder les vins québécois. « Lors d’une dégustation à l’aveugle, les vins du Domaine Vinéterra ont pourtant été classés comme des vins français », raconte-t-il, sourire en coin… Le viticulteur note néanmoins beaucoup d’ouverture et de curiosité de la part des nombreux visiteurs qu’il reçoit tout l’été au Domaine Vinéterra pour des dégustations. « Le vin, ça reste du jus fermenté! » s’amuse à rappeler le viniculteur, qui souhaite un monde vinicole plus terre à terre, amusant et ouvert.

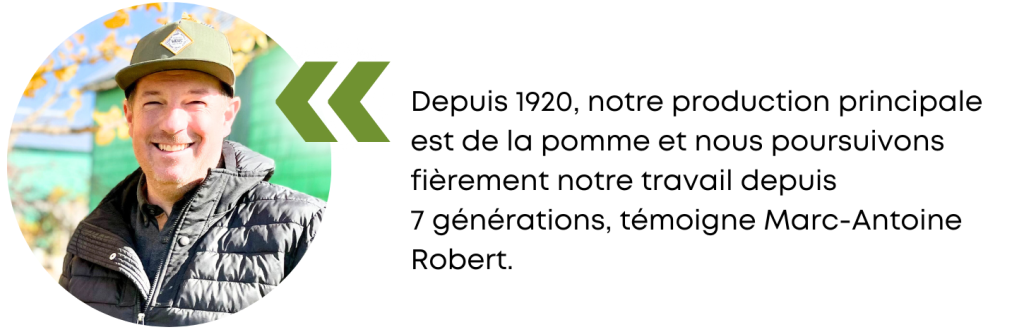

Au Pavillon de la pomme

Chaque matin, Marc-Antoine Robert sort de sa maison située au pied du flanc nord du Mont-Saint-Hilaire et traverse son terrain jusqu’au bâtiment principal du domaine du Pavillon de la pomme, en bordure de la route 116.

« J’ai passé toute ma vie ici… Ma famille a commencé à défricher et à cultiver le terrain en 1779. Depuis 1920, notre production principale est de la pomme et nous poursuivons fièrement notre travail depuis 7 générations », raconte Marc-Antoine Robert, aujourd’hui propriétaire des lieux avec sa sœur Françoise et son père, Michel.

Malgré un emploi prenant qui l’occupe 7 jours sur 7 et un nombre incalculable d’heures par semaine, Marc-Antoine Robert s’estime chanceux d’exercer un métier qu’il aime dans un environnement à couper le souffle. « Comme agriculteur, je trouve cette diversité de paysage importante pour le moral », confie-t-il.

Véritable institution à Mont-Saint-Hilaire, le domaine des Robert s’étend sur 56 hectares, à partir de la Grande Allée jusqu’au chemin Rouillard. Ce lieu chargé d’histoire abrite un écosystème varié : environ 4500 pommiers de 35 variétés, des champs de petits fruits (bleuets, groseilles, cassis, gadelles), de multiples boisés, de grandes cultures, une pinède et une érablière.

Les Robert se font d’ailleurs un point d’honneur de garder en vie plusieurs variétés anciennes de pommes – parfois juste un arbre – pour protéger la biodiversité. C’est aussi une manière de préserver un pan de l’histoire de la pomiculture… et de faire jaser les visiteurs!

La marche quotidienne de Marc-Antoine Robert lui permet non seulement de se ressourcer en nature, mais aussi d’observer attentivement ses pommiers pour rester à l’affût de leurs besoins et des problèmes potentiels.

Chaque printemps, il garde surtout l’œil sur l’ennemi no 1 du pomiculteur : la tavelure, un champignon qui pousse sur la pomme et les feuilles en laissant des taches brunes. Produire des pommes sans tavelure pour la fin juin est un défi qui l’occupe 24 heures sur 24. « Le 15 juin, les champignons sont morts, donc si on arrive à cette date sans infection j’ai réussi mon défi et je n’ai plus besoin de traiter du reste de la saison! »

Dans sa lutte aux parasites, Marc-Antoine Robert privilégie une approche écoresponsable. Par exemple, il n’utilise plus de fongicides conventionnels, qui posent des risques pour la santé et la biodiversité. Il traite plutôt ses pommes avec des produits comme du cuivre, du souffre et du bicarbonate de potassium. « Faire le moins d’interventions possible m’apporte une meilleure qualité de vie et une économie de temps en plus de protéger les pollinisateurs », se réjouit-il.

Au grand défi de la tavelure se combine celui des changements climatiques, qui ajoutent une couche d’imprévisibilité et de stress tout au long de la saison. « Par exemple, en 2022, les pommiers étaient en fleurs le 5 mai, du jamais vu! Nous n’avons heureusement pas eu de période de gel par après, sinon nous aurions perdu notre récolte, témoigne le pomiculteur. De longues périodes sans précipitations durant l’été et des saisons de récoltes de plus en plus courtes nous emmènent à adapter notre verger à ces nouvelles réalités. »

Comme les arbres et les arbustes vivent difficilement les variations de température, la clé demeure dans l’acclimatation des cultures. « Dans 50 ans, c’est certain que nos enfants ne pourront plus faire pousser les mêmes variétés de pommes que moi », prévoit-il.

L’hospitalité est une valeur transmise de génération en génération dans la famille Robert. En plus d’ouvrir au public ses vergers à l’autocueillette des petits fruits et des pommes, elle donne accès gratuitement aux sentiers boisés de son terrain à toute la population.

« Je gagne ma vie grâce aux Hilairemontais et aux Hilairemontaises qui achètent chez nous et ça me fait plaisir de les gâter en leur faisant profiter de notre vue exceptionnelle », souligne Marc-Antoine Robert. Il caresse d’ailleurs l’idée de créer des sentiers pour permettre aux amateurs de plein air de profiter de plus longues randonnées sur son terrain.

Le bâtiment principal, situé au 1130, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, demeure ouvert à l’année. La population peut donc s’y approvisionner en pommes et autres produits locaux en toute saison.